長野県東部に位置し、高原のリゾート地と里山の日常が融合する長野県立科町(たてしなまち)。

白樺高原で有名なこの町ですが、少子高齢化に伴う人口の減少が問題になっていました。その対策の一つとして、立科町は2017年からテレワーク事業を打ち出し、2025年にはさらなる事業の成長のために立科町振興公社を立ち上げています。

一方、多くの大企業を顧客とする、BPO事業を展開する日本社宅サービス株式会社。

画一的なサービスでは実現できない充実したサービス内容を展開していく中で、人材不足が課題となっています。

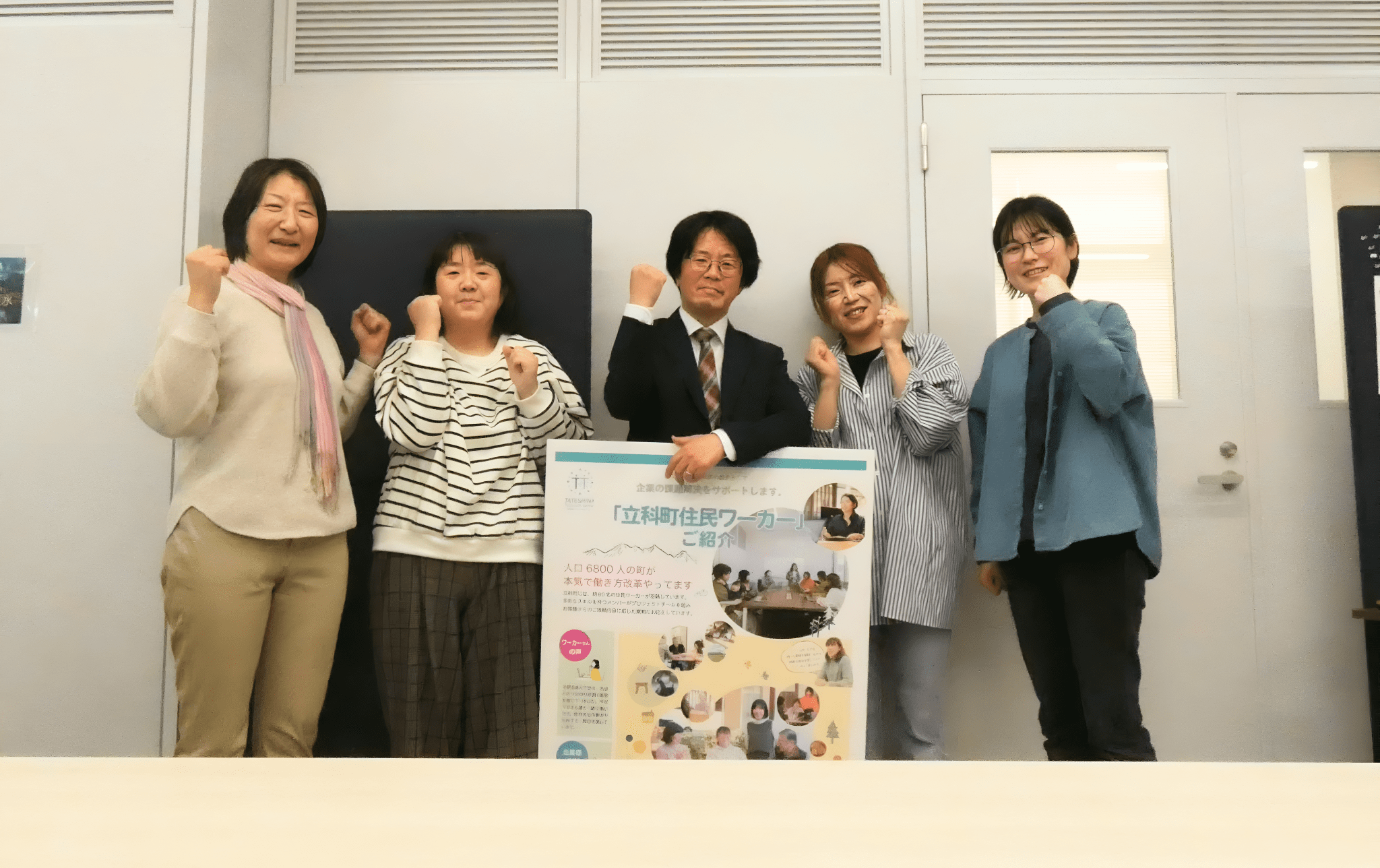

このたび、立科町と立科町振興公社、日本社宅サービスは、お互いの得意分野を活かし発展していくため、2025年5月26日、三者間で連携協定を締結しました。

時間にとらわれない柔軟な働き方を通して地域を活性化する。そんな新しい取り組みが始まっています。

今回は立科町の両角(もろずみ)町長と、立科町振興公社事務局長の上前(うえまえ)さんにお話を伺ってきました。日本社宅サービスと連携協定を結んだきっかけや期待していること、今後の展望など、ご紹介します。

人口の減少が課題に。若い世代の定着を図る

ー立科町における働き方の課題を教えてください。

両角町長:まずは立科町振興公社が立ち上がるきっかけの話になりますが、立科町では少子高齢化、特に少子化が進んでおり、それに伴う人口の減少が問題になっています。私は町長2期目の政策の一つとして、「人口の緩やかな減少」を掲げました。そのために必要な施策の一つが、外から来ていただいた若い世代の皆さんに立科町に定着していただくことです。

しかし、若い世代の皆さんが定着するためには、安心して居住できる環境が必要です。それは住宅だけではなく、働ける環境も含んでいると考えています。立科町では、結婚や出産を機に離職せざるを得なかったかたや、限定的にしか働くことができないかたなど、様々な事情を抱えているかたがたくさんいます。そういった皆さんが安心して働くことができる環境が必要と考えました。

ーその課題の解決のために、立科町振興公社を立ち上げたということでしょうか。

両角町長:若い世代の定着については、以前から重点的に取り組んできた部分でもありますが、今までの施策では最終的な定着になかなか繋がりませんでした。現在、居住環境整備の一環として宅地の分譲や移住定住促進住宅の建設なども始まっていますが、立科町振興公社によるテレワーク事業も、働き方を通して定住を促進するものです。

立科町では2017年からテレワーク事業を展開していますが、テレワーク事業を開始したのは長野県内でも比較的早い方だったのではないでしょうか。

テレワーク事業のように、たとえばPC一つあれば働くことができるというのは、どのような事情があるかたも安心して就労し居住ができるという利点があると考えています。

人口が減っていくというのは地域の活力が減っていくということにも繋がります。立科町振興公社を通して柔軟な働き方を提供し町の活性化に繋げていきたいというのが、公社を立ち上げた理由です。

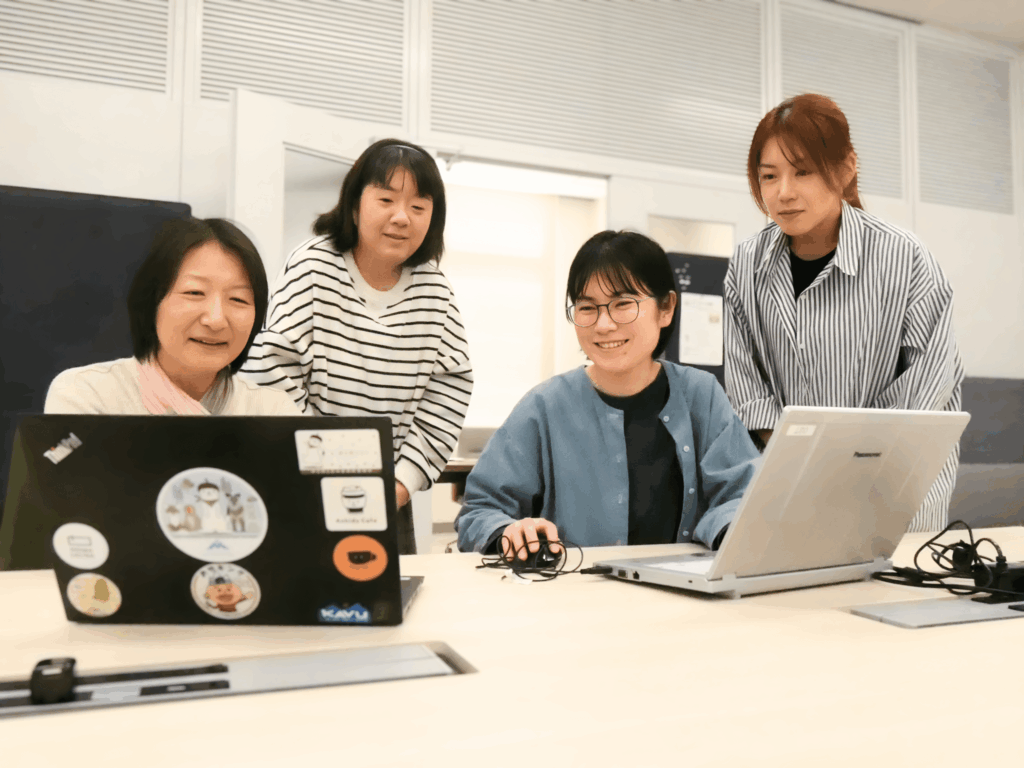

ー立科町振興公社では、皆さんどういった働き方をしているのでしょうか。

上前事務局長:皆さん在宅や立科町振興公社に来る形でテレワークをしていて、2025年3月末の段階で、延べ120名弱ほどのワーカーさんが登録されています。そのうち実際に業務に従事しているのは、約40名です。

現在の1年の受注額が2000万円ですので、平均すると月におよそ4万円ほど稼いでいる計算になります。平均では週に10時間ほどお仕事をされている計算になりますが、毎日がっちりお仕事をしているかたもいますし、お仕事がきた時にだけ数時間お仕事を担当するかたもいらっしゃいます。仕事の量についてはかなりバラツキが大きいです。そのため、担当いただいている仕事の量についても人によってかなりばらつきが大きくなります。

本当に皆さん柔軟に働いていただいていますので、この多様さが、この事業の特徴でもあり難しい部分でもあると思います。

働いているかたに安心してもらいたい。

立科町と立科町振興公社、日本社宅サービスの連携が重要

ー難しさを感じる部分というのは例えばどういったところでしょうか。

上前事務局長:ワーカーさんが柔軟に働いている分、仕事がある時とない時の波が出てきてしまうと、安心して働けなくなってしまいます。そのため、安定して継続的に受注するというのが課題であり難しい部分ですね。日本社宅サービスさんにはその部分を補助していただけたらと期待しています。

今は行政、立科町から支援を受けていますが、ゆくゆくは事業として成立させる必要があります。当社として期待をしているばかりではなく、日本社宅サービスさんから要求されていることに応えていけるように、水準を上げていきたいと考えています。

両角町長:日本社宅サービスさんからも立科町振興公社に期待されている部分があると思います。ただ公社単独では難しい部分もまだ多いので、町として体制造りを支援していこうと思っています。

日本社宅サービスさんと立科町振興公社、そして立科町がしっかりと連携していくことが大事と考えています。

ー日本社宅サービスに他に期待する点はありますか。

上前事務局長:日本社宅サービスさんは糸魚川市と連携されていることもあり、ワーカーさんのレベル感や、働く仕組みに関してもメリット・デメリットなども承知されていると思うので、この連携を通して信頼関係を築いて、改善提案などをいただきながら、お互いにレベルアップしていくことができればうれしいですね。

公社を通して企業と町がつながり、町全体の活性化に

ー日本社宅サービスを知ったきっかけは何でしょうか。

上前事務局長:実は、日本社宅サービスさんが糸魚川市と協業して事業を始めるという時点から名前は知っていました。立科町振興公社やテレワーク事業は町として立ち上げたものではありますが、他の自治体とシステムや情報の共有化も行っています。糸魚川市もそういう自治体の一つでしたので、日本社宅サービスさんがどのようなお仕事をしているのかということや、連携の状況などは把握していました。立科町が感じている課題と日本社宅サービスさんの事業目的がマッチしていることや、このような取り組みをしている企業が他に無いことなどは当時から感じていました。

その後、日本社宅サービスさんとは情報交換をさせていただく機会がありましたが、2024年8月に立科町が発表者として参加したセミナーに日本社宅サービスさんがご参加され、そこから本格的に話が進んでいった形です。ちょうど立科町振興公社が立ち上がるタイミングであったというところもありますが、1年足らずでこの協定まで進むことができ、大変ありがたく思っています。

ー立科町と立科町振興公社それぞれのこれからの展望をお聴かせください。

両角町長:もちろんまずはテレワーク事業を育てていくことが大事だと考えています。いろいろな事情を持ったかたがたが、柔軟に時間を有効活用しながら実益を上げていく。そうやってテレワーク事業が熟化していき、ゆくゆくは立科町振興公社が地域の産業の核になってくれればと思っています。

テレワーク事業を通して育った人材が独立して起業し、そのかたが地域に還元することで良い相乗効果が生まれることができれば良いですね。

そのためにも、立科町振興公社の組織体制を充実させていきたいです。行政パーソンだけが運営する公社ではなく、様々な企業や人材が公社を活用してくれればと思っています。

日本社宅サービスさんをはじめとした他の企業の方も、立科町振興公社を通して立科町を知ること、例えばワーケーションや研修を立科町で行なうことなどが考えられますが、そうやって公社の事業が観光や他の産業の活性化に繋がっていって、立科町全体が活性化すればと思っています。

立科町から日本全国へ。日本社宅サービスと共に成長したい

上前事務局長:まずは安定して公社を運営していくことが最初だと思っています。どこにいても、どういう環境であっても、自分らしく働ける機会を提供し、働くことを通して社会参加をしていただくというのがこの事業の本質です。一人ひとりの事例を作っていき、地域振興に繋げることができればと思いますね。

最終的には仕事のできる環境を整えたうえで、個人事業主としてやっていきたいワーカーさんへの支援や、立科町にオフィスを設置したい企業の誘致ができることが目標です。

以前、テレワーク事業を通して業務を行なっていたかたが3人独立しているのですが、このかたがたは今も個人事業主として活躍されています。このようなかたが出ているのは今までの成果でもありますが、これからもこういうかたを増やしていきたいですね。

また、今後私たちをモデルとして、他の自治体にも同じような取り組みを拡げていければと思っています。日本には約1,700の自治体がありますが、立科町と同様に人口1万人以下の自治体は500~600ほどあり、立科町と同様の課題を抱えています。

今後、日本社宅サービスさんと連携して、一緒に地域共創モデルを展開していければと思っています。

ー地域共創モデルの展開は大きな展望ですね。

両角町長:同じような地域や自治体と連携できれば、立科町としても心強いところですね。こちらの地域は経理的な作業、私たちは総務的な作業、というように分担をすることで業務の量やクオリティも安定しますし、幅広い活用もできると思います。

なかなか簡単にできることではないと思いますが、いろいろな地域や企業と連携を取りながら、日本社宅サービスさんと一緒に成長していきたいです。

ー最後に立科町の魅力をお聞かせください。

両角町長:立科町は日本の原風景でもある里の生活圏でもある地域と、リゾート地の高原の地域、この2つが53メートルのくびれで繋がれているところです。

とても自然が豊かですし、津金寺(つがねじ)をはじめとした歴史的な景勝地も数多くあります。特に水道は全て湧き水で、軟水で非常においしいと自負していますね。

里の地域はとても歴史が古いのですが、高原地域は比較的最近開拓された地域です。元々は未開の土地であったところを観光地とした場所で、古いものと新しいもの、地域や人がうまく融合しているところも他の地域と違う特徴だと思います。

人口6,700人ながら、保育園から高校までの施設が揃っていて連携もとれているので、上の学年の学習をすることもできますし、逆に学び直しをすることも可能です。

立科町ではワーケーションやオフサイトミーティングなどの企業研修の受入れ支援も用意しているので、いろいろなかたに来ていただき、立科町の自然の中でリフレッシュしていただければと思います。